1132年,49岁守寡三年的李清照嫁给了30岁年轻英俊的张汝舟。圆房之后,张汝舟

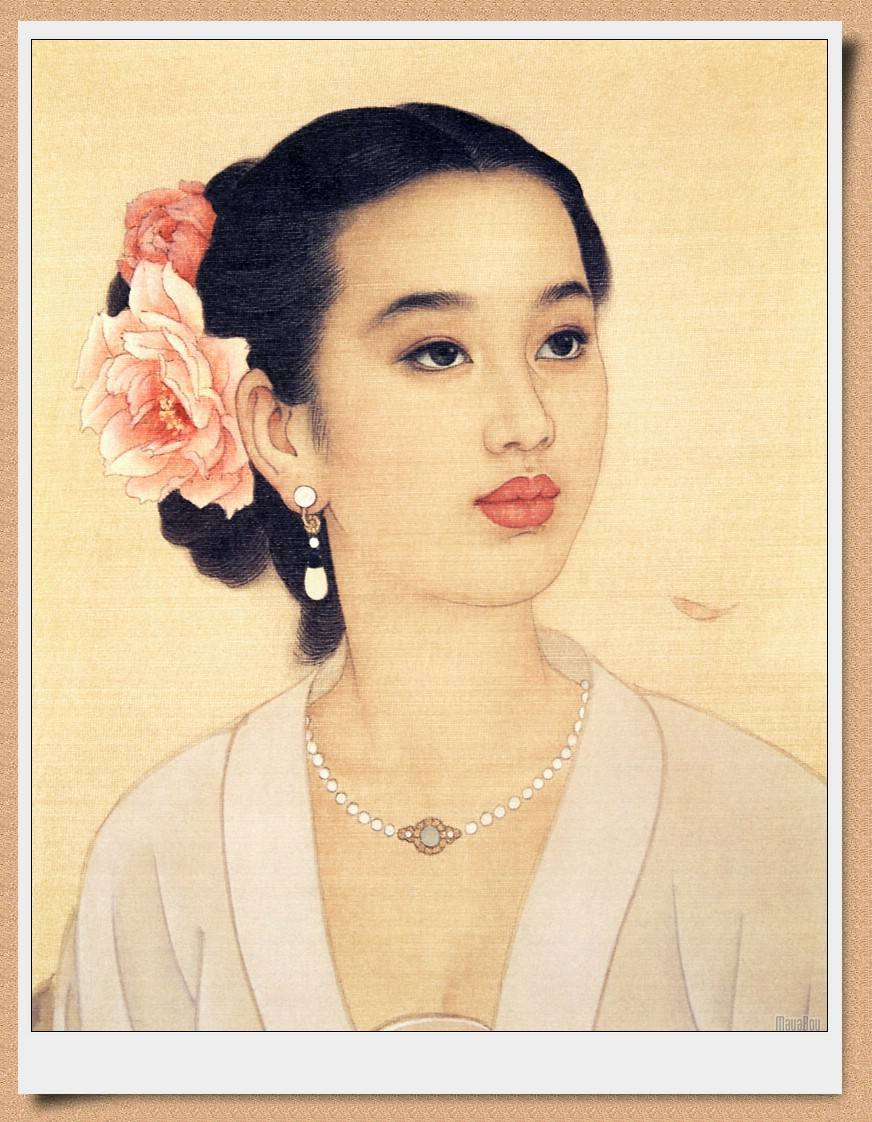

1132年,49岁守寡三年的李清照嫁给了30岁年轻英俊的张汝舟。圆房之后,张汝舟瞬间变脸,粗暴掐住妻子的脖子怒吼:“你在说什么!”李清照惊恐万状,谁料婚后的生活更令她痛不欲生。公元1132年,南宋江南的冬日寒意未消,四十九岁的李清照穿着喜服,缓缓步入新房,自前夫赵明诚病逝已有三年,她孤身带着零星的金石书画,辗转于战乱与流离之间,早已筋疲力尽。张汝舟,这位年仅三十、相貌清俊的年轻官吏,在这一年闯入了她的生活,礼数周全,言辞温润,似乎能为她残余的岁月带来一丝温暖,婚事因此成了亲友眼中一桩可喜之事。可洞房花烛的喜气还未散尽,李清照便感到一丝寒意,新婚之夜,张汝舟在闲谈间,神色忽然急切,追问她珍藏的古董文物所在,她略作回避,提及多年来的战乱已使藏品大半散失。话音未落,空气中弥漫的并非温情,而是骤然压下的阴霾。那一刻,她第一次从他的眼神里看到逼人的冷光,仿佛所有的温柔都是临时搭建的幕布,在夜色中被无情撕裂。婚前的张汝舟,举止斯文,谈吐间透着读书人的气息,还常关切地询问她的起居冷暖,可李清照不曾想到,这一切背后潜伏着算计。她一生的骄傲与执念,那些随赵明诚多年搜集、经战火幸存的金石书画,是张汝舟真正觊觎的目标,这批藏品中,不乏皇帝御赐之物和稀世孤本,纵然在乱世,亦能换得权贵青睐。李清照出身书香门第,自幼耳濡目染诗书雅趣,十八岁嫁给同样出身名门的赵明诚,二人不仅情感深厚,更在金石鉴赏与古籍整理上志趣相投,靖康之变爆发前,他们在青州老家潜心整理收藏,岁月虽平淡,却温馨安宁。战火骤起时,李清照冒着风险将十五车珍品护送南下,然而一路盗匪频仍,损失惨重,即便如此,残存的文物依旧是她的精神寄托,也是她与亡夫往昔岁月的最后纽带。再婚后的日子,令她逐渐看清真相,张汝舟屡次借着关心为由探问藏品下落,一旦遭到拒绝,便以言辞刻薄甚至粗暴相向,婚姻在短短数日内变成牢笼,威胁与恐吓如影随形,他的目的不再掩饰,索要的语气愈发急迫,似乎随时准备以更极端的手段逼迫她妥协。在南宋的社会环境中,女子在婚姻中鲜有反抗的余地,李清照孤身一人,既无兄弟长伴左右,又被动卷入这场无形的角力。忍耐终有尽头,她渐渐收集关于张汝舟的往事,最终得知他在科举中有虚报应试次数的劣迹,对于一个依靠功名立身的士人而言,这无异于致命的污点。李清照冒着触犯律法的风险,将此事上报官府,朝廷查实之后,张汝舟被革去官职,发配至柳州,昔日的体面与声名在一夕之间坍塌。按照宋朝的律例,妻子告发丈夫无论缘由,都要受到惩处,李清照因此被判入狱两年,幸而故人相助,她仅在牢中羁押九日便得释放,从此与这段短暂而屈辱的婚姻彻底划清界限。离异之后,她再未考虑过婚嫁,经历了国破家亡与感情背叛,她的生活归于清冷,心境却愈发沉郁,昔年清丽灵动的词风,转而多了几分厚重与哀感,借着笔墨诉说心底难以平复的愁绪。她依旧关心国事,偶有诗作寄意时局,但大多时候,独处书案,翻检残存的藏品,像是在抚摸一段段无法回返的岁月。这桩婚姻它让人看到,在动荡的时代里,再谨慎的才女也难免被虚情假意蒙蔽,但也正是在最艰难的处境下,她仍能用智慧和勇气结束一场设计周密的陷阱,李清照的才情与骨气,使她在南宋的诗词史与人生传奇中都留下了独特的背影。那一夜的惊变,不只是婚姻的破裂,更是她对世情最后一层天真的剥落,余生虽孤,但她保全了尊严,也守住了那一份不容亵渎的心灵净土。