1941年,21岁的女战士莫林被活埋前,敌人竟突然问:“你认识莫林吗?”,莫林一

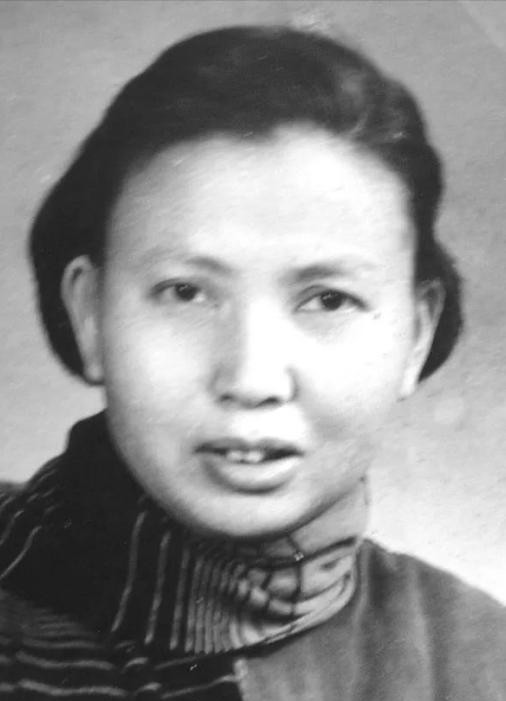

1941年,21岁的女战士莫林被活埋前,敌人竟突然问:“你认识莫林吗?”,莫林一听两眼发光,有救了!她连忙说:“那个老太婆嘛,我认识她啊,性格古怪的很!”姚世瑞于1920年生于江苏如东一个中医家庭,家境中等,她从小表现出强烈的求知欲。1931年东北沦陷的消息传来,她在学校听到后深受触动,国家命运的危机让她早早意识到个人责任。小学毕业时,她面对家人反对继续求学的决定,通过坚持不吃饭的方式争取到机会,最终进入如皋一所中学读书。1938年日军占领如皋,当地学校被迫关闭,她转入进步教师创办的邱陞中学。在那里,她接触到地下工作者提供的革命书籍,思想逐步向抗日方向转变。她参与学生诗社,写下呼吁团结的诗句,并在校外组织抗日团体,向民众宣传抵抗侵略的重要性,还在乡村开设识字班,教农民认字以提高觉悟。1940年春天,她加入中国共产党。同年秋天,新四军在黄桥战斗中获胜,苏北抗日区域扩大,上级号召青年参军,她第一个响应,不仅出于革命追求,还为摆脱家庭包办婚姻。校长试图阻拦,她和同学们在帮助下成功脱离。弟弟姚世虎年仅14岁,坚持跟随,她多次劝阻后同意,两人乘船前往海安根据地。母亲在岸边追赶,她回应要为驱逐敌人而战,胜利后回家。到驻地后,她改名为莫林以保护家人,弟弟安排学习,后来从事新闻工作,一位堂妹也随后参军。她参加培训班,学习游击战术和党员要求。因为熟悉本地并机敏,被派到如皋掘南区担任武工队政委。她指挥队伍利用敌人内部冲突,分批打击伪军,使他们不敢轻易进入乡村。她在战斗中与两名射击能手合作,精准击毙日军军官和机枪手,帮助攻克据点。她习惯携带两把手枪,头上裹白布伪装成中年妇女,外号“双枪老太婆”在当地流传,敌人闻之色变。1941年底,抗日形势紧张,她带队在古坝镇执行任务时遭遇袭击,队伍分散。她沿河撤退,发现一名受伤游击队员,是传递文件的同志。她背起他到农家安置,待他醒来得知文件丢失,她独自返回搜寻。天亮时找到文件,但吸引敌人。为掩护同志,她故意现身引开追兵。奔跑中草鞋滑落,脚底被荆棘划破,最终被捕。伪军押她到营部审讯,那里伪军营长查看她手掌老茧,暴露身份。她承认是新四军,营长威胁活埋,她回应参加新四军就不怕死。审讯中,营长问她知不知道莫林,她心里一动,因为敌人不知她就是那个“双枪老太婆”。她压住反应,硬气回道不知道,抗日的人不会向汉奸投降。营长恼火,下令活埋。伪军将她拖到土坑,她高呼埋了一个还有千万人接上。就在执行时,营长又问她认识莫林吗,她说认识那个老太婆,脾气怪。营长怀疑,但没证据,先关押。次日带来汉奸辨认,那人摇头说不像老太婆,她年轻多了。营长挠头,可能抓错了,但她承认是新四军,不能放。伪兵建议活埋,营长同意。她被推入坑,土盖到膝盖,这时有命令,将她转押到团部。她被拉出坑,脚伤发炎,但挺直腰杆。转押到团部,审讯更频繁,团长问她和莫林关系,她坚持只听说过。家人通过长辈学生缪佩衡周旋,她被移到团部关押。伪军见她不肯屈服,转而勒索赎金两千大洋。姚家卖掉财产凑一千,党组织卖出粮食补齐剩余,将她赎回。正值春节,母亲劝她留在家中。但春节后,她返回区委,主动报告被捕情况要求检查。检查通过,她继续抗日战斗。新中国成立后,她在上海郊区负责农业工作,组织农民开垦土地,提高产量。1986年退休,她专心创作诗歌。那句在审讯室喊出的口号,成为她一生的标志。姚世瑞的一生反映出抗日时期普通青年如何投身革命,她从求学到参军,再到敌后斗争,体现了个人成长与国家命运的紧密联系。她的经历提醒人们,革命胜利来之不易,需要无数人付出牺牲。